◆ブログ「青空リポート」・青陵で企業の交流会◆

2025年9月4日

―青陵の取り組みに強い関心―

―イノベーションの道、共に探る―

<「イノラボ」定例会を青陵で>

9月4日、スタートアップ企業と県内の中核企業を結びつけ、「共創の場」をつくることで地域にイノベーションを巻き起こすことを狙いとして、活動している「InnovationLaboNIIGATA Produced by KDDI」(略称InnoLaboNIIGATA=イノラボ新潟)の9月定例会が青陵学園キャンパスで開かれました。

写真=青陵学園1号館で開かれたイノラボ新潟の9月定例会

写真=青陵学園1号館で開かれたイノラボ新潟の9月定例会

地域・社会課題の解決を目指す「青陵ソーシャルイノベーション(SSI)推進機構」を立ち上げた青陵学園は、イノラボ新潟の「地域パートナー企業」となっており、本学園の経営企画課メンバーらがイノラボ新潟の月例会に参加しています。今回は、SSI推進機構の目指す青陵学園の取り組みに関心を持っていただき、9月例会を本学園で開催してくれました。その様子を報告します。

<本学開催での「特別企画」を用意>

9月例会には約40社から70人ほどが参加。恒例のスタートアップ企業・パートナー企業のプレゼンなどに先立ち、青陵学園で開催するための「特別企画」を立てていただきました。夏休み期間なのですが学生食堂を運営している「ヨカロ」さんの協力をいただいて13時から学食でのランチ交流会、その後、キャンパスを見学いただき、14時から30分間、本学園の取り組みを発表する機会をいただきました。

写真(左)=学食でのランチ交流会 (右)=その後、キャンパスを見学

<「SSI推進機構」について説明>

講演のタイトルは「地域から求められる学園を目指して~青陵学園の新たな挑戦」です。私は理事長として、「建学の精神」から生まれた青陵学園の新たな挑戦について説明し、SSI推進機構を立ち上げた狙いや現状などについて報告しました。この中で青陵の「建学の精神」の核は「実学」であり、これを基に作成した「2040青陵将来ビジョン」で、青陵の目指す方向は「ソーシャルイノベーション(社会変革)のスクエア(広場)になること」と規定していることなどをお話ししました。

写真=「青陵学園の新たな挑戦」について説明する篠田

学園創立125年となる今年、「青陵将来ビジョン」が目指す方向に歩を進めるため①「SSI推進機構」を開設すること②そこで地域の方や市民の方の「こんなことできないか相談」や「困りごと相談」にできるだけ対応を図ること③そのために日報生成AI研究所と組んで「相談機器」を10月ごろには設置すること―などを申し上げました。(これは「理事長室からVol16」などで取り上げているので繰り返しませんが、今回のイノラボ新潟で説明した資料を文末に付けさせていただきました)

写真=説明に使ったパワーポイント

写真=説明に使ったパワーポイント

<縁側プロジェクトも紹介>

また、社会福祉学科の三浦修教授らがSSI推進機構の事業とすべく取り組んでいる「ENGAWAプロジェクト」(新潟市と協働し、下町=しもまち=の空き店舗をみんなが集える縁側空間にするもの)についても説明しました。ふるさと納税制度を使いクラウドファンディングで233万円以上を集め、学生たちが地域のつながりを取り戻す取り組みです。

写真=新潟市と協働する「ENGAWAプロジェクト」のチラシ

写真=新潟市と協働する「ENGAWAプロジェクト」のチラシ

<コミュニティビジネスも説明>

私の説明の後、本大学・社会福祉学科の伊藤裕輔助教が近年、力を入れている「コミュニテイビジネス」について説明しました。学生たちが取り組みコーヒー販売「ぶるーすたー」の活動や、地域のご厚意で借りている新発田市の畑を使った活動などについて説明しました。参加者の皆さんは熱心に耳を傾けてくれました。

写真=コミュニティビジネスについて話す伊藤裕輔・社会福祉学科助教

<スタートアップ企業3社がプレゼン>

写真=スタートアップ企業のプレゼン。新鮮なチャレンジが紹介されました

写真=スタートアップ企業のプレゼン。新鮮なチャレンジが紹介されました

その後は通常の定例会となり、スタートアップ企業3社が各7分間のプレゼン。さらにネクストスタートアップ企業1社がプレゼンを行いました。また、パートナー企業2社も最近の取り組みについて説明しました。クロージングの後も「ネットワーキング」が30分ほど開かれ、それぞれの企業が関心を持ったプレゼン企業などと名刺を交換し、互いの情報を共有するなど「イノラボ新潟」らしい活動が行われました。異業種の企業が交流し、新たなチャレンジの芽を探し、協働する機会を得ようとする取り組みに大きな可能性を感じた定例会でした。本学園での開催にご尽力いただいた事務局の皆さんに深く感謝します。ありがとうございました。

写真=クロージングの後も、情報を熱心に交換し合っていました

写真=クロージングの後も、情報を熱心に交換し合っていました

以下、当日配布した「青陵学園の新たな挑戦」の資料を参考までに添付します。

◆InnoLaboNIIGATA9月定例会用資料◆

2025年9月4日

<「建学の精神」から生まれた、青陵学園の新たな挑戦>

―青陵学園は創立125年の今年、地域課題の解決に役立つ

「青陵ソーシャルイノベーション推進機構」を開設します―

~「建学の精神」から導き出した方向性~

◆建学の精神=「実学の教授」(青陵の創設者・下田歌子の言葉)

実学とは=知識を単に学ぶだけでなく、その知識を実際に活用することを重視する学問

・私なりの解釈=地域課題に向き合い、暮らしを良くしていく学問。それが実学

◆青陵学園の人づくりの目標

・地域(社会)を支え、暮らしを良くする人間になることで、自らの人生を豊かにしていく(私なりの解釈)

◆青陵学園(大学・短期大学部)のキャッチコピー

・「生きる」を支える 「笑顔」をつくる

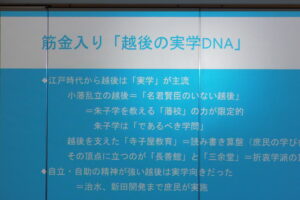

◆筋金入り 「越後の実学DNA」

*新潟は江戸時代から「実学」が盛んだった

*女まち・新潟に下田歌子がやってきた

1989(明治32)年、女性の割合が高い〝女まち新潟〟に明治時代で最も著名だった女性教育者、下田歌子がやってきた。明治時代の「良妻賢母教育」の基をつくったことで知られ、実践女子学園を東京に設立したばかりの下田歌子は、「女性がしっかりと実学を学び、手に職をつけて、自立できるようにしよう」と、新潟の女性リーダーたちに女子教育の重要性を訴えた

特に当時の新潟県知事夫人とは面談の上、新潟市に女子教育機関を設置することの重要性を説いた。これに賛同した新潟の女性リーダーたちが翌年(1900年)、新潟市西堀の一角に「裁縫講習所(伝習所)」を設立した。この学校は同年、「新潟女子工芸学校」と改称された。これが新潟青陵学園の源流である

<「建学の精神」から生まれた、青陵学園の新たな挑戦>

<青陵学園の「建学の精神」の確認>

◆青陵・「建学の精神」=日進の学理を応用し 勉めて現今の社会に適応すべき実学を教授する

◆「建学の精神」を基に考えた青陵の方向性

*「青陵ブランド戦略」検討チーム(2021~22年)

*「2040青陵将来ビジョンづくり」(2022年~23年6月)=「青陵学園はソーシャルイノベーション(社会変革)のスクエア(広場)を目指す」

=「学ぶ場」だけでなく「地域課題解決の場」としての青陵へ

*青陵プロミス=地域とのお約束「青陵が地域にあって良かった」と言われる青陵になる=2023年3月

*青陵は変わります宣言=2025年1月1日

①超高齢・少子社会の中で看護・保育・介護・福祉などの分野にエッセンシャル人材を送り続け「暮らしを支える」

②AI・ロボットの時代にあって、自治体や中小企業などを支える「DX人材を育成する」

③超少子時代にあっても「地域の人材を地域で育成」し続ける+関東学院大学やNINNOチームなどと連携した「UIターンの促進」

④地域課題・社会課題の解決に寄与するソーシャルイノベーションのスクエアに歩を進めるために「青陵ソーシャルイノベーション推進機構を開設する」

<青陵ソーシャルイノベーション(SSI)推進機構が目指すもの>

*こんな相談に青陵としてできるだけ対応します

◆地域の方、市民の皆さんの「こんなことできないか相談」に応じます=地域への愛着と誇りの醸成、イベント盛り上げなど地域の活性化、健康寿命延伸の取り組みなど、専門家・企業との出会い創出など

◆地域の方、市民の皆さんの「困りごと相談」に対応します=介護・育児相談、みんなの居場所づくり、健康・保健・心の相談など、みんなの「学びを深め、人生をもっと豊かにしたい」相談、社会人のスキルアップ・学びの応援など

―教職員の得意技を「シーズ集」として分かりやすくまとめ、

青陵がもっとお役に立てるよう努めます―

=現今の社会に適応すべき実学を活用=

*AIも使い、多様な相談に何らかのヒントをお持ち帰りいただくよう努めます

◆地域の方、市民の皆さんの相談に青陵では対応できない場合、生成AIを活用して何らかのヒントをお持ち帰りいただけるよう努めます

◆そのため新潟日報生成AI研究所とタッグを組み、相談機器を窓口に設置。「こんなことできないか相談」「困りごと相談」について、日報に掲載された15年分の記事でヒントを探ると共に、他の関連情報を検索し、提供します

―生成AIの力を最大限に引き出し、

青陵のノウハウと合わせて有効に活用しますー

=日進の学理の応用 勉めて現今の社会に適応=

*SSI推進機構の現状

◆6月に看板や窓口など設置=大学・短大教員に「シーズ集」の原稿を依頼

◆7月までに「シーズ集」の原稿を集約→佐久間常務理事が市民向けに整理=研究者の氏名②研究分野③研究のキーワード④こんなことをやってきました⑤こんなことが提供できます。(また、関心のある方、一緒にやってみませんか)

◆⑤の「こんなことが提供できます」を見てみると、かなり広範囲な相談事に対応できそうです。例えば大学看護学部をチェックしてみましょう。

【提供できそうな事例】「心臓マッサージ・AEDの指導講習」「中高生・保護者を対象にした思春期相談」「子育てと介護のダブルケアについて」「健康寿命延伸を阻む非感染性疾患の予防」「薬物乱用の予防教育」「保健師仲間の語りの場・学び合いサロン」「療養生活のお悩み相談会」「子どものスポーツにおけるケガ・痛みの処置法」「小中学生の看護師体験」「家族看護の相談事例」「家族の引きこもり悩み相談」「エイズ電話相談」「未来のケア・共創プラン」「健康増進プログラムづくり」「特養における看護の問題」「がん告知・意思決定支援」「生き甲斐や健康感の増進につながる『地域の茶の間』活動」「ストレッチによる生活習慣病の予防指導」「中小企業などの産業保健支援ための地域・職域連携の推進」「慢性期疾患と生活習慣の改善について」「病気になったら~どのように過ごし、どんな治療を受けたいか―〝人生会議〟のコーディネート」「診断のつかない手・指の痛み調査」などなどです。

この他に趣味・特技の分野として、「信濃川の鮭の安定遡上環境は?」「多くのトンボが羽化する環境は?」「ダンスイベントの開催」「市内小中学校へのダンス指導」「タブレット端末の活用法」「クラウドを活用した学びの継続的支援」なども目を引きます。

◆大学・短大の教員からほぼ原稿が出そろい、佐久間常務理事からスタイルを揃えてもらったので、近く日報生成AIの担当者にその情報を相談機器に呑み込ませ、相談窓口が早ければ9月に立ち上がるよう、最終準備にかかります。

*SSI推進機構のミニパンフ作成

◆この状況を踏まえ、「SSI推進機構の本格稼働」をアピールするミニパンフづくりに着手しました。以下、文面を紹介します。

―みんなの力で地域課題を解決!―

新潟青陵学園には大学院・大学・短期大学部に100人ほどの教員がいます。それぞれが専門分野を持っており、趣味・特技・余技も入れると、心身の健康や暮らしの改善、地域活性化など、かなり広範な分野で地域のお役に立てる陣容と思います。(ただ、これまではその情報を十分にお伝えできていませんでした。)

今回、青陵ソーシャルイノベーション(SSI)推進機構を本格稼働させるにあたり、青陵の教員力を分かりやすくお伝えする情報コーナー「青陵力~こんなこと、一緒にやってみませんか」をつくりました。10月からは新潟日報生成AI研究所と組んだ相談機能「青陵・答えるもん」も稼働します。

皆さんと一緒に地域課題の解決に取り組んでいきますので、よろしくお願いします。

―地域・社会の思い・希望を実現するための「場所」 それが青陵―

―イノラボの皆さんと地域課題を見つけ、取り組んでいきます―

コメント