◆ブログ「青空リポート」・安吾がつなぐ縁◆

2025年8月12日

―実践女子大・大原祐治教授が新潟で講演―

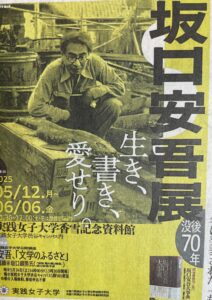

―没後70年、渋谷キャンパスで記念展も―

<学園連携の新たな柱に>

実践女子学園さん(東京都)とは創始者・下田歌子先生の縁で、本学園と包括連携協定を結ばせていただき、年々、関係が深まっています。昨年、創立125周年を迎えた実践女子学園の「ホームカミングデイ」には私や菅原陽心・短期大学部学長らがお招きをいただきました。今年125周年を迎える本学園の創立記念式(11月3日)には、実践女子学園から木島葉子理事長らが新潟にお越しいただける予定となっています。

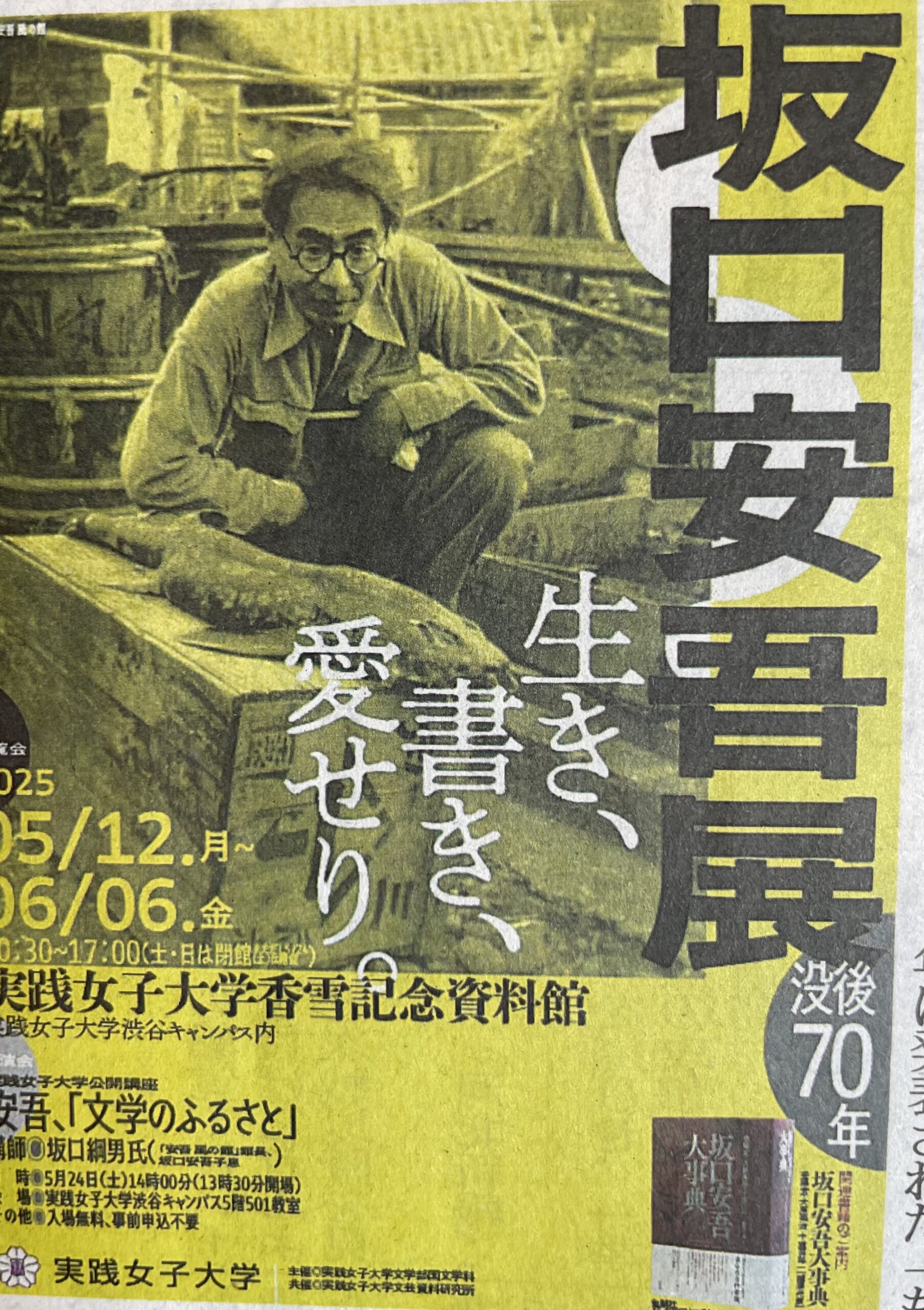

写真(左)=実践女子大学で開かれた安吾展のポスター (右)=大原祐治・実践女子大教授の原稿を掲載した新潟日報紙面

写真(左)=実践女子大学で開かれた安吾展のポスター (右)=大原祐治・実践女子大教授の原稿を掲載した新潟日報紙面

そんな実践女子と本学園の連携に新たな柱が加わりました。それは新潟市が生んだ作家で、今年「没70年」となる坂口安吾がつなぐ縁です。5月12日から6月6日まで、実践女子学園・香雪記念資料館(渋谷キャンパス内)で「没後70年・坂口安吾展」が開かれたのに続き、8月9日には、新潟市で続けられている「安吾読書会」に、安吾展で中心的な役割を果たした実践女子大の大原祐治教授からお越しいただき、講演いただきました。「安吾研究」の第一人者と言われる大原教授が、安吾と紡いでくれている実践女子と新潟との縁を紹介します。

<「堕落論」で日本人に喝を入れた安吾>

坂口安吾(1906年~1955年)は新潟市が生んだ代表的作家です。1946(昭和21)年、太平洋戦争の敗戦ショックから虚脱状態にあった日本人に、「生きよ、堕ちよ」との呪文的フレーズで衝撃を与えた「堕落論」で知られます。

新潟では「平成の大合併」の記念事業として「安吾賞」を制定しました。「文学賞ではない、安吾的な生き方で現代日本に喝を入れた方に贈る生きざま賞」で、2006年に創設されました。「出でよ!現代の安吾」をキャッチフレーズに、初回の野田秀樹さん(劇作家・演出家・俳優)から10回目の佐藤優さん(元外交官・作家)までが受賞し、同時に「新潟市特別賞」も贈られています。2016年からは新潟市ゆかりの方に差し上げる「ニイガタ安吾賞」に衣替えして、(株)ディー・エヌ・エーの創始者・南場智子さんらが受賞しています。当時、新潟市長だった私にとって安吾への思い入れは深いものがあります。

<来年は「安吾生誕120年」の節目>

全国に熱烈な安吾ファンがいますが、地元新潟でも「安吾の会」(代表世話人・齋藤正行、事務局・市民映画館シネ・ウインド)などが活発な運動を続けています。安吾の会では、今年の「没70年」と来年の「生誕120年」の節目に安吾顕彰を最大限に盛り上げようと力を入れています。一番のテーマが「安吾を新潟市の名誉市民に」との運動です。昨年、亀田郷土地改良区理事長を長く務め、新潟の農地改良やまちづくりなどに貢献した故・佐野藤三郎氏が73年ぶりに4人目の新潟名誉市民に選ばれました。

安吾の会の世話人代表、齋藤正行さんは「亡くなった方が初めて新潟市の名誉市民に選ばれた。故人でも名誉市民となれるよう市条例が改正されたのを機に、是非とも安吾さんを新潟市の名誉市民にしていきたい。今年、来年が安吾さんの凄さを広く新潟市民に知ってもらう最大の好機」と話します。

<読書会の案内人をリレー>

写真(左)=安吾読書会の様子(新潟教育会館) (右)=会場に飾られた坂口安吾の写真が読書会を見守っている

「安吾読書会」も安吾の会の活動の一つです。ちなみに7月読書会の安吾案内人は私に要請され、「安吾と半藤一利と安吾賞と‥」のタイトルでお話しさせてもらいました。青陵学園から実践女子学園へとバトンが渡ったわけで、ここにも実践さんとの縁を感じています。

写真(左)=安吾読書会の世話人・本間大樹さんが挨拶 (右)=講話の冒頭、立って挨拶される大原教授

写真(左)=安吾読書会の世話人・本間大樹さんが挨拶 (右)=講話の冒頭、立って挨拶される大原教授

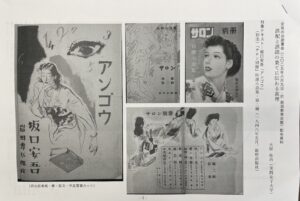

前置きが長くなりました。9日の読書会―。大原さんの講話のタイトルは「誤配と誤読の果てに伝わる真理」でした。安吾が1948年に発表した小説「アンゴウ」を下敷きにしたものです。「アンゴウ」は安吾の代表作とは言えないものですが、安吾研究で知られる文芸評論家の七北数人さんが「あっと言わせるどんでん返しが効果的に仕組まれている。読後あたたかな火が胸にともる。安吾がいかに小説づくりが巧みで、しかも心やさしい作家だったかがよくわかるだろう。(略)人をいとおしむ気持ちが端端ににじみ出て、切なくなる」と評した名作です。

<エキサイティングな「アンゴウ」分析>

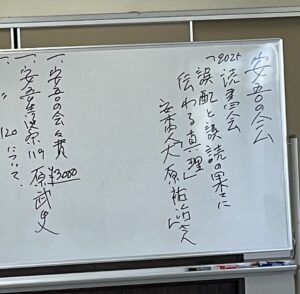

写真(左)=安吾読書会の進め方を書いた白版 (右)=講話する大原さん

写真(左)=安吾読書会の進め方を書いた白版 (右)=講話する大原さん

大原さんの「安吾」と「アンゴウ」の分析は、大変にエキサイティングなものでした。主人公の蔵書に挟まれた1枚のメモが引き起こす悲喜劇を活写し、そこから読み取るものを深掘りしてくれました。「言葉に載せたメッセージはしばしば誤配され、誤読されてしまう。誤配や誤読の積み重ねの果てに、期せずして何らかの真理が伝わってしまうこともある」という大原さん。「戦火をくぐり抜けて焼け残った書物に挟まった暗号をめぐるミステリー仕立ての小説『アンゴウ』を、文学というメディアをめぐる寓話として読み解きたい」と言う大原さんの目論見は見事に果たされたように感じました。

写真=読書会用に大原さんが作成した資料。「アンゴウ」の初出誌の表紙などが使われている

写真=読書会用に大原さんが作成した資料。「アンゴウ」の初出誌の表紙などが使われている

大原さんの講話はこんな言葉で締めくくられました。「作者が生きた時代よりもはるかに後年を生きる読者は、ある意味では誤配された暗号を受け取るような存在かもしれない。そうだとすれば、われわれはそれをどのように想像力豊かに読みつつ、『誤読』から離れられるのか。(『アンゴウ』の主人公である)矢島をめぐる物語とその帰結を、このように読み替えてみたい」と。

興味を覚えた方は是非、「アンゴウ」をお読みください。

写真(左)=本に掲載された「アンゴウ」と、(右)=坂口安吾「アンゴウ」の表紙(烏有書林編)

<参加者には中国人留学生も>

大原さんの講話の後、読書会参加者との意見交換が行われました。7月の読書会もそうでしたが、常連メンバーに加え、多様な方が参加されていることが今回も確認できました。「安吾ワールド」に魅かれている層は多彩で年代を超えています。例えばこの日は中国からの女子留学生も参加されていて、その言葉から安吾を深く読み込んでいることが伝わってきました。また、「この読書会のためだけに広島から来た」と言う女性も自らの安吾感を述べてくれました。

写真(左)=大原さんに質問する広島から来た女性 (右)=同じく意見発表する中国からの留学生

<なぜ実践女子で「安吾展」?>

高校時代に安吾に触れ、そこから日本近現代文学の研究者となったという大原さんは、そんな参加者の意見・質問に丁寧に答えてくれました。私からも質問をさせてもらいました。「なぜ今回、実践女子大学で安吾展を開かれたのか?」との問いには、「安吾が没して70年の今年は、同時に『戦後80年』であり、『昭和100年』でもある。安吾が戦後の時代を10年だけ生き、急逝したことは偶然に過ぎないが、安吾文学について考えることは必然的に、われわれの『戦後』がどのようなものとしてあったのかを考える端緒となる」と答えられ、「実践女子大の安吾展では、新潟市の『安吾 風の館』から、安吾の足跡をたどる写真などをお借りし、自筆の書簡や原稿なども展示しました。安吾さんの字は愛嬌があって可愛い。学生たちは、安吾展で立体的に安吾さんに触れ、多面的に安吾文学を考えるきっかけになったのではないか」とも語れました。

大原教授が紡ぐ縁で、実践女子学園と本学園の交流がより立体的になることが期待されます。実践女子学園さん、ありがとうございました。

【安吾雑感】新潟市にある「安吾ゆかり」として最も知れているものが「寄居浜安吾碑」でしょう。碑文にはご承知の通り、「ふるさとは 語ることなし 安吾」と書かれています。新潟の放送局でインタビュー番組を制作していた方に贈った色紙をもとにしており、そのぶっきらぼうな調子から、安吾のふるさとへの思いに、疑問符も含めていくつかの説が流れています。

私は、安吾の「ふるさと新潟」にかける熱い想いに疑いを持ったことはありません。それは私が安吾好きになったきっかけの評論、「日本文化私観」を安吾が著していることからも明らかと思います。

この評論は、ふるさと新潟を「最悪の都会」と評したドイツの建築家・ブルーノ・タウトに反発して、タウトと同じ書名の「日本文化私観」を昭和19年に著し、「伝統の美だの日本本来の姿などというものよりも、より便利な生活が必要なのである。京都の寺や奈良の仏像が全滅しても困らないが、電車が動かなくては困るのだ。我々に大切なのは『生活の必要』だけで、古代文化が全滅しても、生活は亡びず、生活自体が亡びない限り、我々の独自性は健康なのである」と、「日本の形式美」を賛美するタウトに安吾は啖呵を切ったのでした。

私が7月の読書会で紹介した半藤一利さんは、安吾の「日本文化私観」について以下のように書いています。

―「タウトによれば日本に於ける最も俗悪な都市だという新潟市に僕は生まれ‥」と安吾さんは書くが、「タウトは、また、新潟市を『俗悪な都市』とはいっておりません。タウトは別の著書の中で富山市を『俗悪極まりない』とくさしているのでありまして、新潟市は『最悪の都会』といっております。思わずククククとなるのはこのところで、安吾さんは予想以上に故郷想いなんであるな。もっとも、安吾さんは俗悪でも最悪でも同じこと、くさされたことに変わりはない、と、頑としていうにちがいない―(ちくま文庫「安吾さんの太平洋戦争」から)

安吾さんは、やっぱり「ふるさと新潟」に熱い想いを寄せていたのです。

コメント