*新潟の助け合いの歩み8*

―河田珪子さんの目指す

歩いて15分以内の助け合い―

第7章 「助け合いの気風」広げたい

◆「自助に近い互助」伸ばして

安心に暮らせる地域つくる◆

<厳しさを増す介護保険の今後>

河田さんたちが2018年に始めた「助け合いの学校」を紹介する前に、もう一度、介護保険制度と有償の助け合いについて整理しておこう。

15年ほど前まで新潟市では、「まごころヘルプ」と「地域の茶の間」が両輪となって、助け合いの輪が広がってきた。しかし、2000年にスタートした介護保険制度が軌道に乗る中で、「有償の助け合い」は逆に役割を失っていった。まごころヘルプも介護保険の上乗せサービスへと変化し、生協やJA、病院などが旗を振った「助け合い」もランニングコストなどの面で多くが介護保険の傘の下で先細りとなっていった。一方、肝心の介護保険制度は運営の厳しさが明らかになり、国からの「利用抑制」の動きが目立ってきた。2005年には認定を「要介護」と「要支援」に分け、「要支援」の人は「介護予防が必要」との理由で、利用の多かったホームヘルプサービスとデイサービスが縮小された。さらに2014年には「地域包括ケアシステムの構築のため」として、この2つのサービスが給付から外され、「要支援」は市町村事業となる「介護予防・日常生活支援総合事業」に移管された。市町村はその後、増え続ける「要支援」の人のため、安い委託費で総合事業を担う地域・住民団体やNPOなどを増やすことに苦労している。また、この年に特養への入居資格が「要介護3以上」と条件が厳しくなった。さらに2019年には「要介護1・2」のデイサービスと生活援助を市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移す案が出てきた。この案は当面先送りとされたが、これが実現するとデイサービスは現在の利用者の3分の2が使えなくなり、訪問介護を利用する「要介護1・2」の方の6割ほどが生活援助を使えなくなる計算だ。これらの動きに対し、福祉関係者の中では「国は介護保険を要介護3・4・5の重度者に絞り込み、生活援助を外した上で、所得に応じて自己負担率を上げていく方針」と見る向きが多くなっている。

<施設と在宅の介護サービスの差>

河田さんは、そんな動きをどう見ているのだろうか。「私たちは、まごころヘルプの時から、縮小していく『家族機能』の代替を考え、自分ごととして行動してきました。介護保険制度は本来『介護の社会化』を掲げて2000年にスタートしましたが、発足当時から施設と在宅での介護サービスには大きな差があったんです」と河田さんは言い、一枚の資料を取り出した。

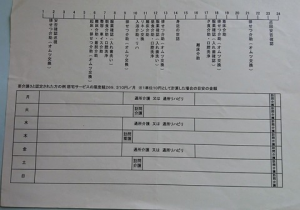

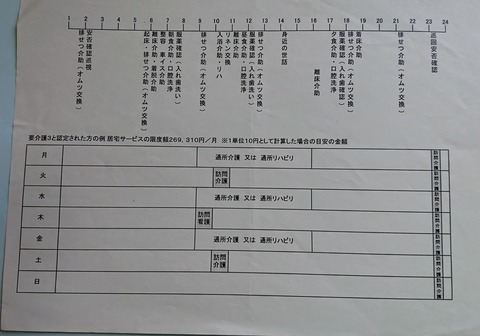

資料=河田さんが示した施設と在宅の介護サービス比較。上段が施設の1日の介護サービス。下段は在宅の1週間のサービス

それは2000年当時の「要介護3」の方を対象にした施設と在宅の介護サービスの1週間分を書き出して対比したもので、河田さんが当時、講演などに使っていたものだ。「上の段が施設サービスで、24時間で受けられるサービスがこれだけあります。夜も施設ならちょこちょこ見にきてくれるし、常に人の目もある。トイレの介助だって5、6回も来てくれます。一方、在宅はどうでしょう。下の方が在宅サービスの状況ですけど、カラカラでしょう。空白だらけなんです。いま、介護保険はさらに厳しくなっていますが、まず、この土台を理解してもらいたいんです」

<「生活者目線」で困りごとを捉える>

そう語った河田さんは、さらに熱を込めて続けた。「在宅介護のこの空白だらけの状態と、ここには書かれていない、その方の家族機能の状態。これを一緒にして考えないとその方の置かれている実態が見えてきません。この資料はあくまでも行政の介護サービスとして描かれた『状態像』であって、行政はその中でできるサービスをやっていくわけですけど、それは生活者目線ではありません。私たちは生活者目線から取り組みを立ち上げているわけ。『まごころヘルプ』も『地域の茶の間』もみんなそうでした。この状態像で、例えば要介護1や2であっても、その方の家族機能はどうか、そことドッキングさせないと生活者目線とは言えない。私たちは生活者目線でその方の困りごとを捉え、その困りごとを少しでも解決するように動いてきたんです」

<「線引きを超越する「助け合い」>

国は介護保険の対象を重度に絞り込み、その中でも生活援助を住民組織や民間に委ねたがっている。それは多くの関係者が指摘している通りだと思う。一方で、河田さんたちの取り組みは、そんな「線引き」を超えているような気がする。例えば、『要介護1・2』の方の生活支援が介護保険制度から外された時のことを考えてみよう。国は「要支援」の時のように、その部分を「総合支援事業」にして市町村事業に移管するのだろう。市町村は、そのサービスを安い事業費で担える住民組織やNPO探しに追われることになる。その社会資源が不足すれば、「要介護1・2」の方にとって「安心な暮らし」はおぼつかない。河田さんは言う。「でも、その時に私たちが住民同士で『家の中にまで入っての助け合い』をやれるようになっていたら、どうでしょう。私たちが『総合支援事業』を肩代わりしても良いし、他にそれを担ってくれる組織が地域にあるのなら、そこにお任せすれば良い。だって、在宅介護・支援は今でもスカスカなんですから。介護支援の空白の時間帯に、求められる手助けを私たちがし合えばいい。『助け合いの気風』を広げ、『家の中にまで入っての手助け』を住民同士がやれるようにしておけば、住み慣れた地域で安心に暮らしていけるんじゃないでしょうか」

<「自助に近い互助」を追求>

そう語る河田さんは、3年ごとに見直される介護保険制度について、国が「地域包括ケアシステム」社会を回していく4つの要素として挙げた「自助・互助・共助・公助」の視点を使い、こんな風に整理しようとしている。冒頭の説明で紹介したことを思い出してほしいのだが、国は今後、「共助・公助の大幅拡充を期待することは難しい」として、「自助・互助の役割が大きくなることを意識した取り組みが必要」と明らかにしており、このことに強い批判も出ている。それに対して河田さんは、「国の方向性について、厳しく批判することは理解できます。でも、私たちは批判だけでなく、『じゃあ、その中で少しでも安心に地域で生きていくためにどうする』を考え、実践しようとしてきました。私たちが一番やりたいことは『助け合いの気風広げ』なんです。『助け合いの気風』を育て、広げていけば、制度がどう変わっても対応できるのではないでしょうか」と語ってくれた。これは河田さんたちの取り組みの「核心」を突く言葉に思えた。河田さんは、自らが進める助け合いについて「『自助に近い互助』を大切にする取り組みと言えば良いのでしょうか。最近はそう整理しているの。『共助や公助に近い互助』を求める人たちと、そこが違うのかと思う」と語った。

<「家に入っての助け合い」が重要>

新潟市では地域によって、お年寄り世帯のごみ出しを中学生が協力してくれたり、コミュニティ協議会が取り組んでくれたりしているところもある。介護保険制度の「要支援」が市町村事業になってからは、お年寄り世帯の生活支援B型事業(訪問型)を市町村がおカネを出して支援し、コミュニティ協議会など地域が受けているところもある。ごみ出しや庭の草むしり、買い物支援、電球の付け替え、などが主なものだ。

「それも大変にありがたい支援です。本当に素晴らしいこと。でも、これから国は『要介護1・2』の生活支援も市町村に移管することを検討している。遠からず、そうなるでしょう。そうなれば、ヘルパーさんがいま、要介護の方にして差し上げている生活支援サービス(表A)を、私たちや地域が、やることになります。要介護者の生活支援サービスは、ほとんどが家の中での手助けですよね。家の中に入っての手助けを、『地域の助け合い』でやれるようにしないと、安心な暮らしは築けないことになる。私たちは、それが当たり前にできる社会を目指している。それが『助け合いの気風広げ』なんです」と河田さんは説明してくれた。

<「税金で進める公助には限界」>

先ほど紹介したように、国は地域包括ケアシステムの構築を目指す2025年までに「要介護1・2」の生活支援分野から、手を引きたがっている。介護保険制度や国の保健福祉政策に造詣の深い「さわやか福祉財団」の堀田力会長に介護保険の今後を聞いてみた。

<介護保険、これは制度ですから「公助でどこまで支援するか」―それはその時の財政状況で限度が出てくる。公助は税金でやるものですから、税金をどんどん納めてくれればやれるかもしれないけど、現実には税金を納めることには抵抗感が強い。国が進めてきた介護保険の在宅支援でも、生活支援は一部継続が難しくなってきて「要支援」の分野は市町村事業となった。「助け合いでやる」という仕組みに変えたが、そう簡単に助け合いの輪は広がらないので、この部分も後退の恐れが出てきています>(堀田力会長)

写真=「実家の茶の間・紫竹」の5周年式典のにぎわい。河田さんたちの取り組みは多くの方から支持されてきた

<全国でも稀有な助け合いの先駆け>

そんな中で新潟の河田さんたちの取り組みはどんな意味を持つのか。堀田さんは言う。「新潟には河田珪子さんと言う実践者がいる。助け合いの仕組みづくりを先進的に進めている河田さんたちの取り組みは、全国的に見てもメッセージ性が極めて強い。公助に限界がきている以上、自助・互助を高めていくほかに道はない。そのことを河田さんたちは早い時期から気づき、実践しておられる。全国的にも助け合いの先駆けであり、予見者。稀有な方です。そういう方が新潟にいらっしゃるのは、新潟の幸せですね」。堀田会長は、そう河田さんたちの取り組みを評価した。

<「お呼び寄せ」は幸せか>

介護保険制度を取り巻く環境が年々厳しさを増している。このことが河田さんらを「助け合いの気風広げ」に駆り立てる大状況とすれば、身近な所で「一刻も早く、できるところから助け合いを始めなければ」と思わせる事例も起きている。老いが目立ってきた親御さんを気遣い、「自分の住む地域へ引っ越してもらおう」と思う孝行息子(娘)たちの親を引き取る動きだ。団塊の世代もそうだが、1960年代からの高度経済成長を成し遂げる中で、日本の地方から多くの若者が首都圏など大都市圏に移住していった。企業戦士として日本経済を担った人たちも多くがリタイアの時を迎え、故郷に残した親の老いが気になる年代になった。「元気なうちに、こっちに来ないか」との誘いが、一人暮らしや高齢者夫婦に届くことが目立ってきた。いわゆる「お呼び寄せ」である。

<「できるだけ、この地で暮らしたい」>

「モデルハウスを始めてから、3人の方が子どもさんに引き取られていきました。まだ、十分に茶の間に来られる状態の方たちですよね。引き取られて行く時ね、みんな『ここでもっと暮らしていたい』って泣かれるんですよ。子どもさんたちにしてみれば、『まだ、歩けるうちに来てほしい。そうすれば隣近所にも馴染めるだろうし』『寝たきりになってからでは遅いから』と早目にお声掛けしてくれる。でも、本人にとってみれば『できるだけ住み慣れた地域で暮らしていたい』。だから、いざ子どもさんの所に行く時になると、泣かれるんですよね。一方では、『今、ここで断ったら、自分が本当に困った状態になってしまった時、今度は呼んでもらえないのでは』という怖さがある。だから、泣き泣き行かれるんです。みんな、そうでした」と河田さんは辛い別れの体験を語る。

<首都圏の住環境は貧弱>

首都圏などに「呼び寄せ」られた方たちは、どうなったのだろう。一人ひとり事情は違うだろうが、概して首都圏の住宅事情は良いとは言えない。河田さんも首都圏の知り合いから聞いた話として、「生活パターンもリズムも違うし、一緒に暮らしていくのは難しい。結局は持って行ったおカネで近くの施設に入ることが多い。子どもたちも『近くの施設なら顔を見に行けるから』と思う。それも自然の流れですね」と言う。こんな様子を見るにつけ、河田さんは「遠くにいる家族の方が少しでも安心できるように、助け合いの気風を広げたい。それも家にまで入っての助け合いをね。そうなれば、家族の方も『あっ、新潟は、お互いさまでみんなが助け合っているから、もうちょっとそこに居てくれて大丈夫だね』と。そうなれば、どれだけお互いに良いだろうか。そう思うんです」と語るのだった。

コメント